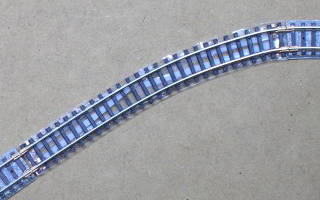

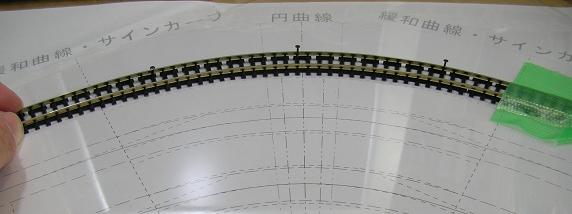

レールを曲げて接着

透明プラ板とケガキ線の紙を貼り合わせたうえで木の板に貼り付け、釘を使ってレールを曲がった状態に保ちます。合成ゴム系接着剤を使い、乾燥前に釘を使って微調整を行います。

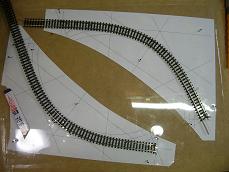

プラ板と紙と木の板の貼り付け

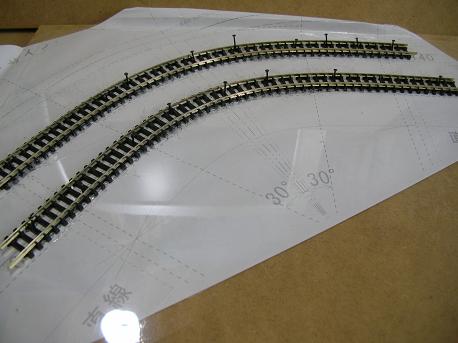

まずはプラ板に、プリントアウトした紙を貼り付けます。例えば小半径のカーブの場合は、図のように貼り付けると、プラ板1枚から2回分を作ることができます。湿気などで紙が伸び縮みしないよう注意しながら、シワや折れ目のできないように、プラ板と紙を貼り合わせます。

プラ板と紙との貼り合わせが終わったら、木の板にプラ板を貼り付けます。セロテープで固定すればそれで充分です。上から釘を打つときに、ずれたりしないようになっていれば大丈夫です。

なお、プラ板が2枚に分かれる場合は、この時点で釘を打ち、プラ板と木の板がずれないようにしておいてください。

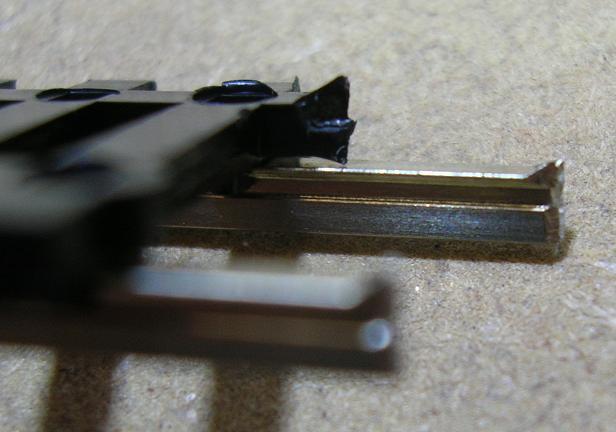

レールの切断と整形

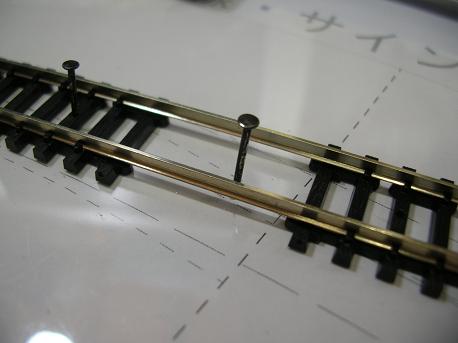

レールを固定する時は、図の中央の一番曲がっている場所から固定していきます。中央部分に釘孔が来るようにして、余裕を持ってレールと枕木を切断します。普通に金属用ニッパなどで切って大丈夫です。なお、枕木ごと線路を固定した後、レールを引き抜いて手で曲げて曲がり癖をつけるため、レールを引き抜くことができるよう、切断面の返りや膨らみを金属製のヤスリで整えておきます。

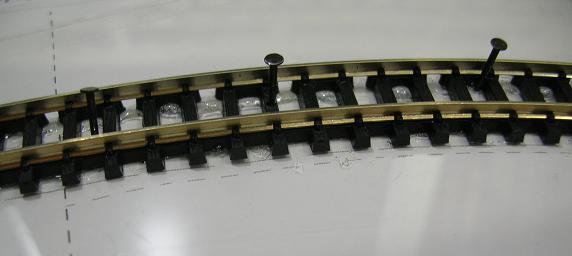

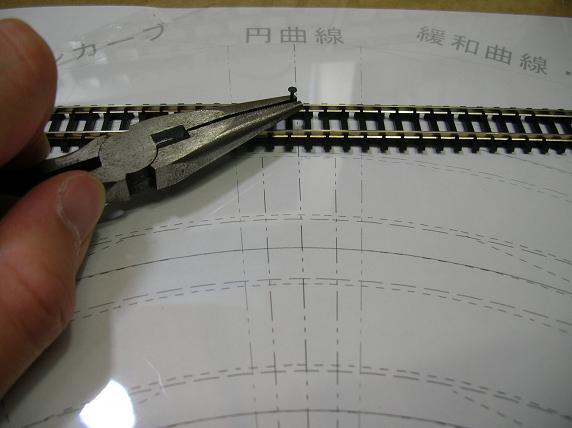

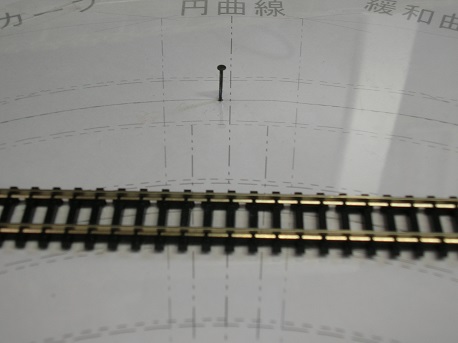

中央から釘を打っていく

まず最初に固定する部分は、図の中央の部分です。この部分で釘を打って、中央部分がずれないようにします。まずレールを置いて、ペンチで釘を挟んで孔に差し込みます。軽く釘を押し当てると、釘の先でプラ板に小さな窪みができます。ここで一旦レールを外して、プラ板の軌道中心線の部分に窪みができているか確認します。

ずれている場合などはレールを戻した状態で、孔から窪みや傷を見て、どの場所に釘を打ち込むか決めます。そしてレールを外した状態で、釘を打ち込む場所に狙いを定めて、ペンチで挟んで窪みをつけます。窪みを付けなおしたら、もう一度レールを置いて釘を通して大丈夫か確かめます。

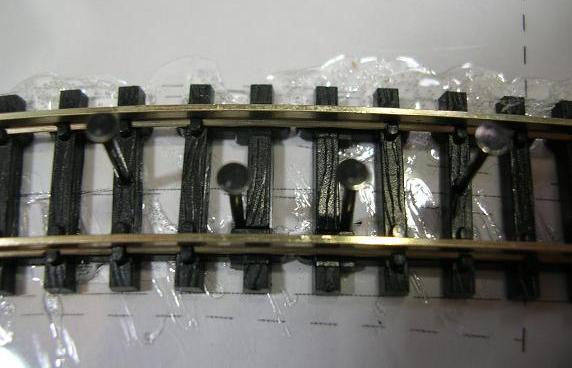

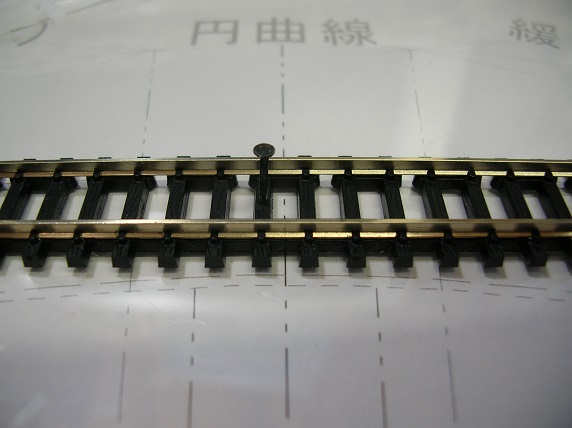

位置合わせができたら、レールを外した状態で釘を打ち込んでいきます。ある程度の深さまで釘が刺さったら、一旦釘を釘を抜いてから、再度レールがある状態で釘を打ち付けます。なお釘を打ち込む深さは、後から下に接着剤を塗りつけることができるよう、レールを上に持ち上げられる余裕を充分に持たせておきます。

しっかり曲げてから隣の釘孔に

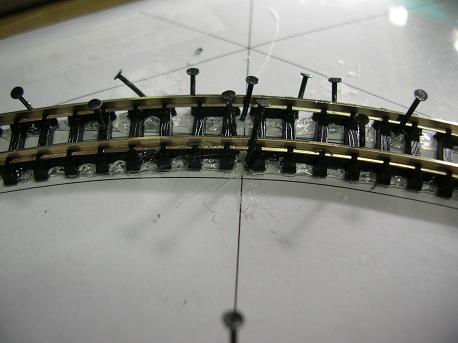

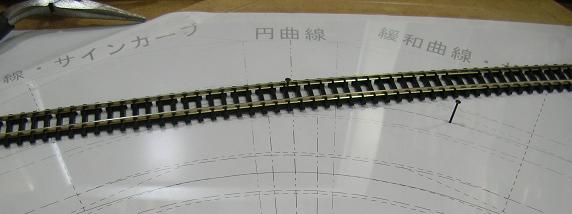

中央部分が固定できたら、左右を持って、ケガキ線に沿ってレールを曲げてみます。ここで左右の片方から手を離すと、もう片方の手で固定している側の曲がり具合も変わってしまうのがわかると思います。なので、左右の両方をちょうどよく曲げた状態のまま、釘の打ち込み位置を決める必要があります。

片方を足などで押さえる方法もありますが、接着力の弱い養生テープで仮止めする方法もあります。両側を同じように曲げた状態で、釘をペンチで挟んで、孔に通してプラ板に凹みを付けます。

さて、枕木の孔に通した状態では釘の位置がずれやすいので、今回も、レールを外した状態で釘を打ち込みます。凹みの位置と軌道中心線があっているのも確かめてから、打ち込んで引き抜き、枕木の孔に通してもう一度打ちこみます。位置を決めから枕木の孔を通すまでの作業は、片方ずつ行うのがよいでしょう。

左右の片側が固定できたら、もう片側も同様の方法で固定します。この方法で、中央の一番曲がっている部分から、直線側の両端に向かって固定していきます。

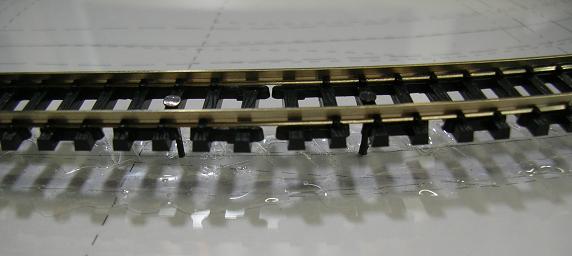

レールの接着

釘でレールを固定して、曲がり具合についても大きな問題がない場合は、ここからレールの接着に入ります。

レールを上に持ち上げて、下に何かを挟んでその状態を維持します。この状態で、下に接着剤を塗ります。ヘラなどを使ってある程度広げておく方がいいでしょう。そのままチューブから出した場合は、接着する時に盛り上がり、枕木の上まで接着剤が付く場合があります。(なお、Gクリヤーの場合は、このように盛り上がった場合でも、後から剥がすことが比較的容易です。)

合成ゴム系接着剤の説明書きには、ヘラに接着剤が付かなくなるまで乾かしてから接着すると書いてありますが、微調整をする時間的余裕を持たせるため、通常よりちょっと早めに接着します。

線路を下に下ろして、枕木をプラ板に押し付けます。そして微調整を行います。プラ板の下の線に合わせて少しだけ枕木方向に位置を変えたい場合などでは、その部分に釘を打ちます。ペンチで釘を挟んで、釘でレールを引っ張ったり押したりした状態で、そのまま釘を打ち込んでいきます。釘の深さは他の釘と同じくらいにします。打ち込む場所が悪かった場合は、横から叩いて釘を斜めにして調整します。調整が終わったら、固まるまで待ちます。